#エッセイ

なぜ一作目の主人公は子供なのか?江國香織さんが“極度の”方向音痴から思考を巡らす刊行記念エッセイ/最新小説『川のある街』

子供のころに住んでいた街のことをよく憶えている。通学路や公園、商店街は言うにおよばず、子供には縁のない場所――運輸会社、産婦人科医院、質屋、雀荘、着付教室、琴曲教室、煙草屋、月極駐車場など――がどこにあるか知っていたし(「明るい家族計画」と銘打たれた自動販売機が二か所にあることも知っていた。一体何を売っているのかは見当もつかなかったけれども)、どの家の庭にどんな花が咲いているかや、ある家のレンガブロックが一つ緩んでいて、隙間に小さな物を隠せることも知っていた。なぜか表札を読

「水曜どうでしょう」D・藤村忠寿さんが、自身の新刊ではなく「日本のサッカー」について熱く語る/『人の波に乗らない』刊行記念エッセイ

王道でないからこそ サッカーについて語ります。でも私はサッカー経験がありません。現在57歳。北海道テレビに勤務するサラリーマンです。「ローカル局制作のバラエティー番組としては異例のヒットを飛ばし、大泉洋を生み出した」と言われている『水曜どうでしょう』という番組のディレクターを務めてきました。あくまでも「異例」と称されているわけで、それは世間的には「王道ではない」ということです。では始めましょう。 まずはサッカーのルールについて。「ゴールキーパー以外は基本、手を使っては

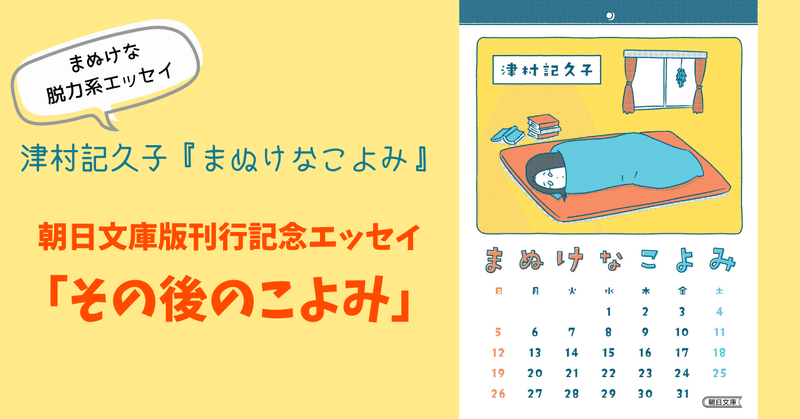

取るに足らないことが、自分の人生は悪くないものだと気付かせてくれる。津村記久子『まぬけなこよみ』朝日文庫版刊行記念エッセイを特別公開!

その後のこよみ 2012年から2015年まで「ウェブ平凡」で連載し、2017年に単行本になった本書を文庫化するにあたって、2022年に再び読み直すという作業をしたのだが、この一連のエッセイを書いていた自分に対しては、「とにかくよく思い出しているな」という印象を持った。大袈裟ではなく、これまでやったすべての仕事の中で、本書の中のわたしはもっとも思い出している。子供の頃のことはもちろん、中学生の時のことも、高校時代のことも、大学に通っていた時期についても、そして会社員生活に関